Ser bereber —o amazigh, como se autodenominan— no es una etiqueta fácil de definir. No es una cuestión de pasaporte, ni una etnia uniforme, ni algo que se pueda encerrar en una sola palabra. Es, sobre todo, una identidad viva: una manera de hablar, de vivir, de organizarse y de mirar el mundo que ha resistido siglos de invasiones, imposiciones culturales y fronteras artificiales.

1. Ser bereber: mucho más que una etnia

Cuando se habla de los bereberes o amazigh —que significa literalmente “hombres libres”— se suele pensar en una minoría étnica del norte de África. Pero esa imagen no hace justicia a la realidad. Ser bereber no es pertenecer a una minoría marginal, ni a un grupo uniforme. Es formar parte de una civilización con más de 4.000 años de historia, que ha sabido mantener su identidad a través de los siglos, adaptándose sin perder su alma.

Los amazigh no tienen un país propio ni un Estado que los represente. Su territorio se extiende más allá de las fronteras modernas, cruzando montañas, desiertos, valles y costas desde Marruecos hasta Egipto. Su historia está profundamente vinculada a la tierra que habitan: son los hijos del Atlas, del Rif, del Anti-Atlas, del Sáhara y del Mediterráneo. Pero también son hijos de la resistencia, de la oralidad, de la comunidad.

A diferencia de muchas otras culturas, lo bereber no se define por una religión ni por un imperio. La identidad amazigh se ha transmitido de generación en generación a través de la lengua, las prácticas cotidianas, los símbolos grabados en las piedras, las canciones, los tatuajes y la forma de vivir en comunidad. La lengua —en sus distintas variantes— no es solo un vehículo de comunicación, sino un recipiente lleno de historia, cosmovisión y sabiduría ancestral.

Ser amazigh implica vivir según una lógica distinta a la del poder centralizado. A lo largo de los siglos, los pueblos bereberes han organizado sus comunidades mediante formas horizontales de toma de decisiones, como los consejos locales o jama‘a, en los que la palabra de cada miembro cuenta. En muchos valles y aldeas del Atlas aún se puede ver esta forma de organización, más igualitaria y colectiva que jerárquica. Es una cultura donde lo comunitario pesa más que lo individual.

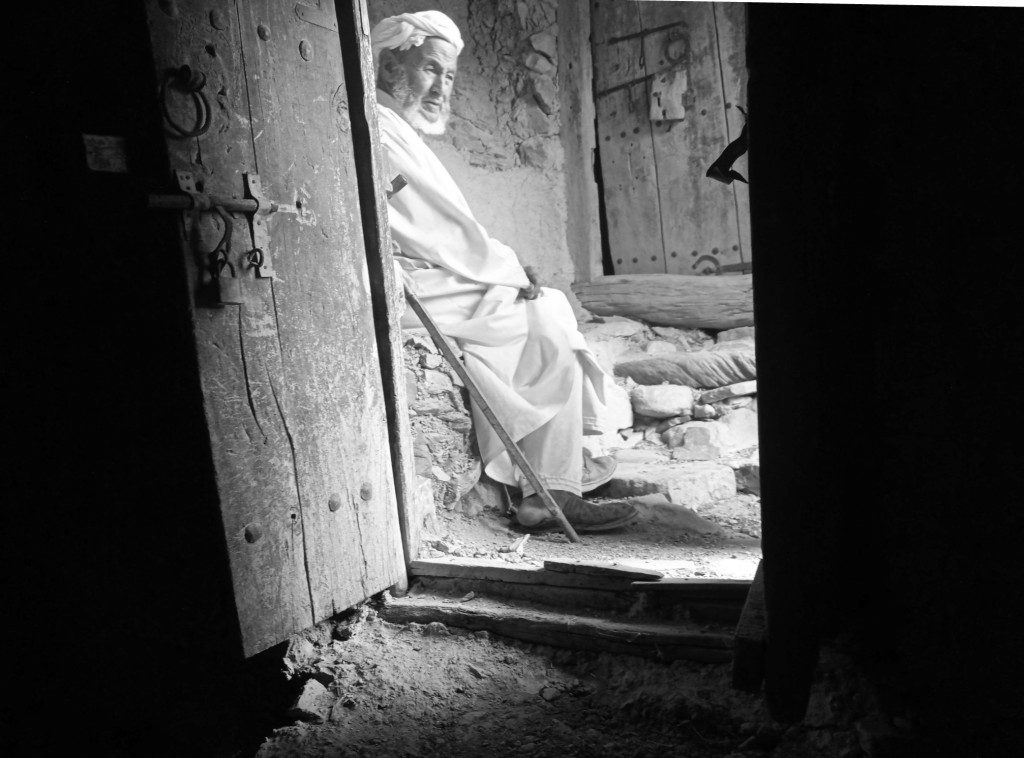

Pero la identidad bereber también ha sido marcada por la resistencia: primero ante los fenicios, luego ante los romanos, los árabes, los franceses, los españoles y los propios Estados nacionales modernos. Y pese a todo, sigue viva. No en los libros de historia oficiales, sino en los gestos cotidianos: en la mujer que amasa pan en un horno comunal, en el joven que recupera canciones tradicionales en su móvil, en la abuela que cuenta cuentos en tamazight a sus nietos.

No es una etnia en el sentido cerrado de la palabra. Es una forma de estar en el mundo. Ser bereber es llevar una memoria milenaria en los huesos y en la lengua. Es vivir con orgullo una cultura que no se impone desde arriba, sino que nace desde abajo, desde las raíces. Es pertenecer a un pueblo que nunca ha dejado de ser libre.

Es una identidad que se expresa en:

- Una familia de lenguas: el tamazight, el tarifit, el tachelhit o el tamahaq, entre otras.

- Un modo de vida tradicional adaptado al entorno: campesinos en el Alto Atlas, pescadores en el Rif, pastores nómadas en el desierto.

- Formas de organización social como los jama‘a, consejos locales de ancianos.

- Símbolos y rituales compartidos, transmitidos de generación en generación.

- Una historia de resistencia frente a la arabización, la colonización y la centralización estatal.

2. ¿Qué une a los pueblos amazigh?

A primera vista, puede parecer que los pueblos amazigh son muy distintos entre sí. Un pastor en las montañas del Alto Atlas no vive igual que un pescador del Rif, ni que un tuareg del desierto. Hablan dialectos diferentes, usan vestimentas adaptadas a su entorno, celebran fiestas en fechas distintas. Incluso pueden llamarse de forma diferente entre ellos: unos se identifican como chleuh, otros como kabyles, otros como imazighen, y los más occidentales como iznagen o izayan.

Sin embargo, todos ellos forman parte de una misma constelación cultural: el universo amazigh.

Lo que los une no es una bandera ni un himno, sino una raíz común profundamente arraigada en la historia del norte de África. Es una identidad que se ha mantenido viva a través de la oralidad, de los símbolos, de la lengua, de los lazos comunitarios y de la resistencia. Y aunque las formas externas puedan variar, el alma compartida está presente en todos.

Uno de los principales elementos de cohesión es la familia lingüística amazigh. Aunque existen múltiples variantes —como el tachelhit en el sur de Marruecos, el tarifit en el norte, el tamazight en el Atlas Medio, el tamahaq entre los tuareg o el kabyle en Argelia— todas ellas comparten una estructura gramatical y un léxico común que las conecta. Además, desde hace unos años, se ha hecho un esfuerzo por unificar la escritura mediante el alfabeto tifinagh, un sistema ancestral de signos que hoy se enseña en las escuelas y se ve en letreros públicos.

También hay una cosmovisión compartida, que se expresa en los relatos orales, los refranes, la música, las leyendas y los valores sociales. El respeto a la tierra, la importancia de la hospitalidad, la transmisión de saberes a través de generaciones, la conexión con los ciclos naturales y el valor del grupo por encima del individuo son algunos de los rasgos comunes.

La organización social basada en la asamblea —como la jama‘a, en la que todos los hombres adultos tienen voz y voto— es otro rasgo transversal. Aunque haya sido desplazada por estructuras estatales, en muchas zonas rurales sigue funcionando como espacio de decisión comunitaria.

Pero quizá el mayor hilo invisible que une a los pueblos amazigh es el de la resistencia cultural. Durante siglos, han sobrevivido a procesos de arabización forzada, colonización europea, represión lingüística y políticas de homogeneización. Y, sin embargo, siguen ahí: hablando su lengua, tejiendo sus símbolos, contando sus historias.

No son una comunidad cerrada ni aislada. Al contrario: los amazigh han sabido adaptarse a los cambios, mezclarse con otras culturas y seguir adelante sin perder su esencia. Lo que los une no es una nostalgia del pasado, sino la voluntad de seguir siendo quienes son, hoy y mañana.

3. ¿Dónde viven los bereberes hoy?

Aunque el imaginario colectivo suele vincular a los bereberes exclusivamente con Marruecos, la realidad es mucho más amplia y diversa. El pueblo amazigh está presente en casi todos los países del norte y el oeste de África, desde las costas atlánticas hasta las arenas del Sáhara, desde las cumbres del Atlas hasta los oasis más remotos. Su territorio no sigue fronteras estatales, porque existía mucho antes de que se trazaran. Y, en muchos casos, esas mismas fronteras han intentado invisibilizarlos o dividirlos, sin lograrlo del todo.

Los países donde viven comunidades amazigh son:

- Marruecos

- Argelia

- Túnez

- Libia

- Egipto (especialmente en el oasis de Siwa)

- Mauritania

- Malí

- Níger

- Burkina Faso

Marruecos: el corazón amazigh

De todos estos países, Marruecos es el que concentra la mayor población de origen bereber. Se estima que alrededor del 80% de los marroquíes descienden de grupos amazigh, aunque no todos hablan hoy una lengua bereber. El proceso de arabización —iniciado con la llegada del islam en el siglo VII y reforzado por políticas estatales durante el siglo XX— ha hecho que muchos perdieran el idioma, pero no necesariamente el sentimiento de pertenencia.

Aún así, millones de marroquíes sí hablan lenguas amazigh, y lo hacen con orgullo. Las tres variantes principales son:

- Tarifit, hablada en el norte del país, en la región del Rif.

- Tamazight, predominante en las zonas del Atlas Medio.

- Tachelhit, propia del Anti-Atlas, el Alto Atlas occidental y buena parte del sur marroquí.

Desde 2011, la constitución marroquí reconoce el amazigh como lengua oficial del país, junto con el árabe. Aunque este reconocimiento fue un avance histórico, en la práctica aún queda mucho por hacer en términos de educación, medios de comunicación y administración pública.

Argelia y Libia

En Argelia, las regiones bereberes más destacadas son la Cabilia, el Aurés, el Mzab y el Hoggar. Aunque durante décadas el Estado argelino negó oficialmente la existencia de esta identidad, hoy el movimiento cultural kabyle es uno de los más activos del mundo amazigh. En 2016, Argelia también reconoció el tamazight como lengua oficial.

En Libia, los amazigh viven principalmente en el Jebel Nafusa, en la región de Zuwara y en algunos oasis saharianos. Durante el régimen de Gadafi, su lengua y cultura fueron severamente reprimidas. Desde la caída del régimen, han resurgido con fuerza, reclamando visibilidad y derechos.

Más allá del Magreb

En Túnez, aunque el número de hablantes de amazigh es más reducido, aún existen comunidades en el sur del país. En Egipto, el oasis de Siwa conserva una lengua bereber viva, aislada pero resistente.

Los tuareg —pueblo bereber guerrero del desierto— están repartidos entre Níger, Malí, Argelia, Burkina Faso y Libia. Aunque hablan variantes propias del tamazight, su cultura está profundamente adaptada al entorno sahariano.

Una nación sin Estado

Lo que sorprende al mirar este mapa es que los bereberes no tienen un país propio, ni una capital, ni una bandera soberana. Son una nación sin Estado, dispersa y descentralizada, pero unida por una memoria común.

Y a pesar de estar repartidos en tantos territorios, los amazigh siguen reconociéndose entre ellos. Si dos personas de origen bereber —una del Rif marroquí y otra del Mzab argelino— se encuentran, puede que no hablen la misma variante lingüística, pero sabrán que comparten raíces, símbolos y formas de entender la vida.

4. ¿Y las tribus? ¿Qué papel juegan en la identidad amazigh?

Cuando viajamos por Marruecos o escuchamos hablar del mundo rural norteafricano, una palabra aparece una y otra vez: tribu. Pero ¿qué significa realmente? ¿Es una palabra romántica? ¿Es una estructura antigua que ya no existe? ¿O sigue siendo algo vivo y vigente? ¿Tiene que ver con ser bereber o con ser árabe?

Lo cierto es que, tanto en el mundo amazigh como en el árabe, la tribu ha sido —y en muchos lugares sigue siendo— la base de la vida colectiva. No estamos hablando de un concepto primitivo, ni de grupos cerrados, sino de comunidades vivas, con memoria, territorio, lengua, y una forma propia de organizarse y de entender el mundo.

Una tribu no es una familia… es mucho más

Una tribu no es una simple agrupación de familias. Es una estructura social compleja que agrupa a numerosas casas, linajes o clanes que se reconocen como descendientes de un antepasado común —real o simbólico— y que comparten reglas internas, sistemas de ayuda mutua, mecanismos para resolver conflictos y muchas veces una lengua o dialecto común.

En muchas zonas del Atlas o del Sáhara, el sentimiento de pertenencia tribal es más fuerte incluso que el sentimiento de pertenencia nacional. La gente se presenta diciendo “soy de tal tribu”, y eso ya lo sitúa en el mapa social y cultural: marca su forma de hablar, de vestirse, de celebrar las bodas, de construir su casa y hasta de preparar el pan.

Tribus bereberes: identidad colectiva y autonomía ancestral

En el mundo amazigh, las tribus han sido durante siglos la unidad política y cultural más fuerte. Cada tribu tiene su propio nombre —como los Aït Atta, Aït Baamran, Aït Hadiddou, Aït Seghrouchen, Aït Ouaouzguite…— y suele estar organizada en forma de confederación, donde varios clanes o fracciones comparten recursos y normas.

Estas tribus no han sido simples agrupaciones familiares: han sido estructuras autónomas que gobernaban su territorio sin necesidad de un Estado central. Tenían su propia justicia (a través del azref, el derecho consuetudinario bereber), sus propios jueces, su propia asamblea (jama‘a) y una economía basada en la redistribución comunitaria.

El consejo de sabios o ancianos —la jama‘a— tomaba decisiones por consenso. No había un jefe absoluto. Todo se decidía colectivamente. En zonas como el Alto Atlas, incluso el uso del agua para los campos o la apertura de los caminos era discutido entre todos.

Esta democracia de base tribal sigue viva hoy en día en muchos valles y pueblos, aunque haya sido marginada por las leyes del Estado moderno. Aun así, cuando hay un problema serio (por ejemplo, una disputa por el agua, un conflicto entre aldeas, o una herencia complicada), muchos aún acuden a la jama‘a, no al juzgado.

Tribus árabes: migración y sedentarización

Las tribus árabes llegaron al Magreb principalmente con las migraciones del siglo XI, cuando las dinastías islámicas almohades y almorávides favorecieron la llegada de tribus como los Banu Hilal, Banu Sulaym y Maqil desde el este. Estas tribus se establecieron sobre todo en las llanuras atlánticas, zonas esteparias y el sur sahariano.

Al igual que las tribus bereberes, estas tribus árabes mantenían una estructura basada en el parentesco, la lealtad interna y la movilidad. Muchas fueron inicialmente nómadas o seminómadas, con camellos y cabras, y practicaban el comercio, la trashumancia y la guerra ocasional. Con el tiempo, muchas de estas tribus se sedentarizaron, adoptaron el cultivo de cereales y se integraron en la economía de mercado, pero sin perder su nombre tribal ni su identidad cultural.

¿Y hoy? ¿Sigue existiendo la tribu?

Sí. Aunque ya no son las únicas estructuras de organización (porque el Estado moderno ha impuesto municipios, provincias, códigos civiles…), las tribus siguen existiendo como referentes sociales y emocionales. Son redes de solidaridad, pertenencia y protección. Si te casas, si te enfermas, si necesitas ayuda económica, tu tribu es quien te respalda.

En muchas zonas, el nombre de la tribu define todavía tu lugar en el mapa humano. Puedes vivir en Casablanca o Tánger, trabajar en una multinacional o tener un canal de YouTube… pero si tu padre es de los Aït Ouaouzguit, tú también lo eres. Y eso implica costumbres, un acento al hablar, una forma de celebrar y una historia compartida que se transmite, muchas veces, sin necesidad de palabras.

Además, en regiones como el sur del Atlas o el pre-Sáhara, la tribu sigue gestionando cuestiones clave como el uso de los oasis, la restauración de graneros colectivos (agadir), o incluso el mantenimiento de los caminos rurales y los sistemas tradicionales de riego (seguia).

¿Una identidad cerrada?

Para nada. Aunque pueda parecer rígido desde fuera, el sistema tribal ha sido históricamente flexible. Las tribus han adoptado forasteros, se han mezclado entre ellas, han acogido a familias nuevas y han reajustado sus normas. Hoy, muchas personas de ciudades o de origen mixto redescubren su raíz tribal como parte de una reconexión con su identidad cultural.

Y lo más importante: en el mundo amazigh, ser de una tribu no te encierra. Al contrario. Te da un lugar, una historia, una red que te sostiene.

5. ¿Se puede comparar con algo europeo?

Para muchas personas que viajan a Marruecos por primera vez —o que escuchan hablar de los bereberes desde fuera— cuesta entender del todo qué significa “ser amazigh”. ¿Es una etnia? ¿Una cultura? ¿Una nación? ¿Una comunidad lingüística? La verdad es que es todo eso a la vez, y también algo más profundo: una manera de estar en el mundo que se ha mantenido viva desde hace milenios.

Ahora bien, como europeos, muchas veces nos cuesta imaginar lo que representa esta identidad, porque en Europa hemos perdido en gran medida esa conexión profunda con nuestros orígenes culturales más antiguos. La construcción de los Estados modernos, la imposición de lenguas oficiales, las religiones institucionalizadas y la centralización del poder han borrado —o, al menos, diluido— la diversidad de pueblos que habitaban este continente antes de la romanización.

Si tratáramos de buscar un equivalente europeo a la identidad amazigh, podríamos decir:

Ser amazigh hoy es como si los celtas, los íberos, los galaicos, los vascones o los tartesios hubieran sobrevivido con su lengua, su cultura, su música y su visión del mundo intactas, y aún la vivieran en el día a día.

Imagina que en Galicia todavía se hablara la lengua de los galaicos, que en Andalucía el pueblo tartesio no solo fuera un recuerdo arqueológico, sino una comunidad viva que celebra sus fiestas, transmite sus leyendas, educa a sus hijos en su lengua ancestral y organiza su vida comunal según normas propias. Imagina que en los Pirineos siguieran vigentes las estructuras sociales de los antiguos vascones y que en el Levante aún resonaran los cantos íberos.

Eso es lo que ocurre con los pueblos amazigh en África. A pesar de siglos de dominación externa —romana, árabe, otomana, francesa, española y estatal—, han conservado su identidad sin quedar reducidos a una nota a pie de página en los libros de historia.

Y aún más: esa identidad no es solo un legado del pasado. Está viva. No vive en los museos, sino en los mercados rurales, en las bodas tradicionales, en los tatuajes de las abuelas, en los instrumentos musicales, en los refranes transmitidos de padres a hijos, en las canciones populares y en la manera de entender la naturaleza y la comunidad.

En Europa, la identidad étnica se ha diluido en buena parte dentro del concepto de nación. En Marruecos, en cambio, aún puedes encontrarte con personas que dicen con orgullo: “soy chleuh”, “soy rifí”, como parte esencial de lo que son, no como una etiqueta folclórica. Y esa vivencia de lo ancestral, sin romper con lo contemporáneo, es una de las cosas más fascinantes de los viajes por el mundo amazigh.

Por eso, cuando viajas con Atar Experience a estas regiones, no estás solo viendo paisajes, kasbahs o pueblos perdidos. Estás entrando en un tiempo diferente. En una Europa que podría haber sido… si sus pueblos originarios hubieran sobrevivido con fuerza hasta hoy.

6. ¿Los tuareg son bereberes?

Sí, los tuareg son bereberes. Pero no cualquier grupo bereber: son uno de los más conocidos, singulares y fascinantes dentro del universo amazigh. Su imagen —hombres envueltos en turbantes azules, camellos cruzando dunas, tiendas nómadas en el corazón del desierto— ha capturado la imaginación de viajeros, escritores y antropólogos durante siglos. Sin embargo, reducir a los tuareg a una postal exótica sería un grave error. Detrás de su apariencia enigmática hay una cultura rica, profunda, viva y absolutamente bereber.

Los tuareg habitan principalmente el Sáhara central, en regiones que hoy forman parte de varios países: Níger, Malí, Argelia, Libia y Burkina Faso. Su territorio histórico, conocido como Azawad, no tiene fronteras políticas reconocidas, pero sí una fuerte identidad común, basada en el nomadismo, la lengua, la tradición oral, la organización tribal y un fuerte sentido de pertenencia.

Desde el punto de vista lingüístico, los tuareg hablan una variante de las lenguas amazigh conocida como tamahaq o tamasheq, dependiendo de la zona. Estas lenguas, como todas las bereberes, pertenecen a la gran familia afroasiática, y se escriben tradicionalmente con el alfabeto tifinagh: un sistema de signos que se ha mantenido vivo durante milenios, grabado en piedras, cuero, joyas y pergaminos. Hoy en día, el tifinagh ha sido recuperado y estandarizado también en Marruecos, lo que refuerza aún más el vínculo entre los tuareg y el resto del mundo amazigh.

Culturalmente, los tuareg tienen particularidades únicas. Su organización social es matrilineal: la herencia se transmite por línea materna, y las mujeres tienen un rol destacado en la vida del clan. No es raro ver a hombres tuareg cubriéndose el rostro —con el célebre tagelmust, un turbante largo que protege del sol y del polvo— mientras que las mujeres lucen el rostro descubierto, joyas elaboradas y una fuerte autoridad en el hogar.

A diferencia de otros pueblos amazigh más sedentarios, los tuareg han mantenido durante siglos un modo de vida plenamente nómada, moviéndose de oasis en oasis, controlando rutas comerciales que unían el África subsahariana con el Magreb. Su economía tradicional se basaba en el pastoreo, el comercio transahariano y el control de caravanas. Eran conocidos como los “hombres azules del desierto” por el tinte índigo de sus ropas, que se impregnaba en la piel.

Pero ser tuareg no es solo una forma de ganarse la vida. Es una manera de leer el desierto, de entender el tiempo, de relacionarse con el paisaje y con el otro. Como bereberes, comparten con el resto del mundo amazigh la lengua, la resistencia cultural, la memoria preislámica y el apego a lo comunitario, pero lo expresan desde su propia adaptación al entorno sahariano.

Hoy, muchos tuareg viven en situaciones complicadas debido a conflictos armados, marginación política y crisis climáticas. Pero su identidad sigue viva. En los festivales de música, en las poesías transmitidas oralmente, en los tatuajes tradicionales, en los cantos de las mujeres… late el mismo espíritu que une a todos los pueblos amazigh: el de una civilización libre que nunca ha pedido permiso para ser quien es.

7. ¿Y hoy? ¿Qué significa ser amazigh en el siglo XXI?

A menudo cuando viajamos pensamos que lo “auténtico” es algo que quedó congelado en el pasado. Que para ver cómo vive un pueblo hay que alejarse de la modernidad, del presente. Pero en el caso del mundo amazigh, eso no es así. Ser amazigh hoy, en pleno siglo XXI, es tan actual como ancestral. Es una identidad que ha sabido adaptarse sin dejar de ser ella misma. Una forma de vivir que sigue presente no solo en las montañas y los oasis, sino también en las ciudades, en las redes sociales, en la música moderna y en las aulas universitarias.

Una identidad que se vive en lo cotidiano

Para entender qué significa ser amazigh hoy, hay que salirse de los clichés. No hace falta llevar un turbante o vivir en una aldea del Atlas para sentirse parte de este pueblo. Ser amazigh es, ante todo, un sentimiento de pertenencia, una memoria colectiva que sigue viva en millones de personas que, día tras día, hacen pequeños gestos para mantenerla despierta.

Puede ser una madre que, en una ciudad como Agadir o Nador, habla tamazight con sus hijos aunque el colegio sea en árabe. O un joven que graba canciones de rap mezclando dialecto rifeño y ritmos electrónicos. Puede ser una abuela que sigue haciendo tatuajes simbólicos en las muñecas, o una asociación cultural en Casablanca que organiza un festival de poesía oral en tachelhit.

El papel central de la lengua

Una de las claves para mantener viva esta identidad es la lengua. Las lenguas amazigh (tachelhit, tarifit, tamazight, tamahaq…) fueron durante siglos despreciadas, relegadas al ámbito doméstico y excluidas de la educación formal. En muchas regiones, hablar amazigh se consideraba “de campesinos” o incluso algo vergonzoso. Pero eso ha cambiado.

Desde 2011, el tamazight es lengua oficial en Marruecos. Y aunque la aplicación práctica va lenta, cada vez más niños la estudian en la escuela, y las señales de tráfico y los edificios oficiales incluyen ya inscripciones en el alfabeto tifinagh. También hay programas de televisión y radio en lengua amazigh, y campañas sociales que invitan a hablarla con orgullo.

Hoy, hablar amazigh es un acto de amor, pero también de afirmación. Es decir: “Mi lengua también vale. Mi voz también cuenta”.

Cultura viva, no folclore decorativo

En el siglo XXI, ser amazigh no significa encerrarse en el pasado ni vivir como hace cien años. Significa mantener vivos los rituales que tienen sentido, las canciones que emocionan, los símbolos que hablan de quién eres. La música tradicional no ha desaparecido: se fusiona con nuevos estilos. Las danzas comunales como el ahidous o el reggada siguen animando bodas y celebraciones, pero también se presentan en escenarios internacionales.

En muchas regiones, los trajes tradicionales se siguen llevando con orgullo, no como disfraz, sino como herencia. Las mujeres del Anti-Atlas siguen trenzando el pelo con monedas antiguas; en las bodas del Rif todavía se pintan las manos con henna siguiendo patrones bereberes; en las cocinas de la Cabilia argelina se amasa pan según métodos que no han cambiado en siglos.

Pero al mismo tiempo, los amazigh de hoy usan Instagram, hacen vídeos en TikTok, crean arte digital, diseñan ropa contemporánea con inspiración amazigh, y escriben blogs donde hablan de identidad, de memoria y de futuro.

Orgullo e identidad frente a la globalización

En un mundo donde todo tiende a parecerse, donde las ciudades se llenan de centros comerciales idénticos, donde la televisión y las redes sociales repiten los mismos modelos culturales, ser amazigh también es una forma de resistencia. No una resistencia armada ni ideológica, sino una resistencia profunda: la de seguir siendo uno mismo frente a la presión de desaparecer en lo genérico.

Muchos jóvenes amazigh se identifican hoy con una identidad híbrida: hablan árabe y amazigh, estudian francés o inglés, usan internet, viajan… pero al mismo tiempo reivindican con fuerza sus raíces. No quieren que su cultura quede relegada a una postal o a una exhibición turística. Quieren que esté presente en la política, en la educación, en los medios de comunicación, en los libros, en el imaginario colectivo.

Por eso hay cada vez más movimientos culturales, asociaciones y colectivos amazigh que trabajan por preservar, enseñar y expandir esta identidad, tanto en Marruecos como en la diáspora europea. París, Bruselas, Ámsterdam o Montreal tienen comunidades amazigh muy activas, que organizan festivales, cursos de lengua, conciertos y exposiciones.

Ser amazigh no es exclusivista

Una de las cosas más bellas del mundo amazigh es que su identidad no se basa en excluir a otros. No hace falta “tener sangre bereber” ni vivir en una zona determinada para sentirse parte. Hay miles de personas que han redescubierto sus raíces tras generaciones de arabización, y otras que, sin ser de origen amazigh, se sienten cercanas por afinidad cultural, por cariño o por elección.

Ser amazigh, al final, es pertenecer a una tradición que valora la tierra, la comunidad, la dignidad y la libertad. Es llevar en la piel una historia que ha resistido imperios, religiones, fronteras y siglos… y que, a pesar de todo, sigue viva. Hoy. En pleno siglo XXI.

8. Conclusión: Un pueblo que no ha dejado de caminar

Ser amazigh no es una categoría étnica fija, ni una moda cultural, ni una nostalgia del pasado. Es una forma de vivir que ha sobrevivido a todo: imperios, religiones, colonizaciones, fronteras, marginaciones. Y que sigue viva en la palabra, en la mirada, en la música, en los gestos, en la lengua que una madre le canta a su hijo.

Cuando viajas por tierras bereberes no estás visitando un museo al aire libre, ni una postal decorativa. Estás entrando en un mundo real, profundo, resistente, que ha sabido mantenerse en pie sin pedir permiso a la historia. Un mundo donde la libertad no se grita, se practica; donde la comunidad no se teoriza, se vive; y donde las raíces no pesan: sostienen.

El pueblo amazigh es un pueblo que no ha dejado de caminar. Y que camina todavía.

9. ¿Y tú? ¿Te animas a descubrir el mundo amazigh?

En Atar Experience no te llevamos a ver Marruecos: te lo hacemos sentir. Nuestras rutas no están hechas para turistas, sino para viajeros con alma. Viajamos contigo por senderos donde solo pasan los locales, por pueblos donde aún se habla tamazight en las plazas, por casas donde el pan se hornea en hornos comunales, por valles donde los símbolos antiguos siguen marcando las puertas.

Y lo más importante: nuestros conductores son bereberes. Son personas que han crecido en estas montañas, que conocen cada curva del camino, cada historia de su tierra. Ellos no son guías contratados: son anfitriones que te abrirán la puerta a su mundo, con una sonrisa y una bandeja de té.

Si quieres descubrir una cultura que ha sobrevivido al paso del tiempo, una forma de vida que no ha perdido el alma, y conocer personas que te mostrarán lo que significa hospitalidad, memoria y dignidad…

Entonces Marruecos te está esperando.

Entra en nuestra web y explora nuestras rutas fuera de lo común

Síguenos en Instagram @atarexperience

Escríbenos si tienes dudas o quieres que diseñemos un viaje a tu medida

Viajar es comprender. Y el mundo amazigh tiene mucho que enseñarte.