Hay lugares que impresionan por su belleza.

Y hay otros que impresionan por lo que ocurrió dentro de sus muros.

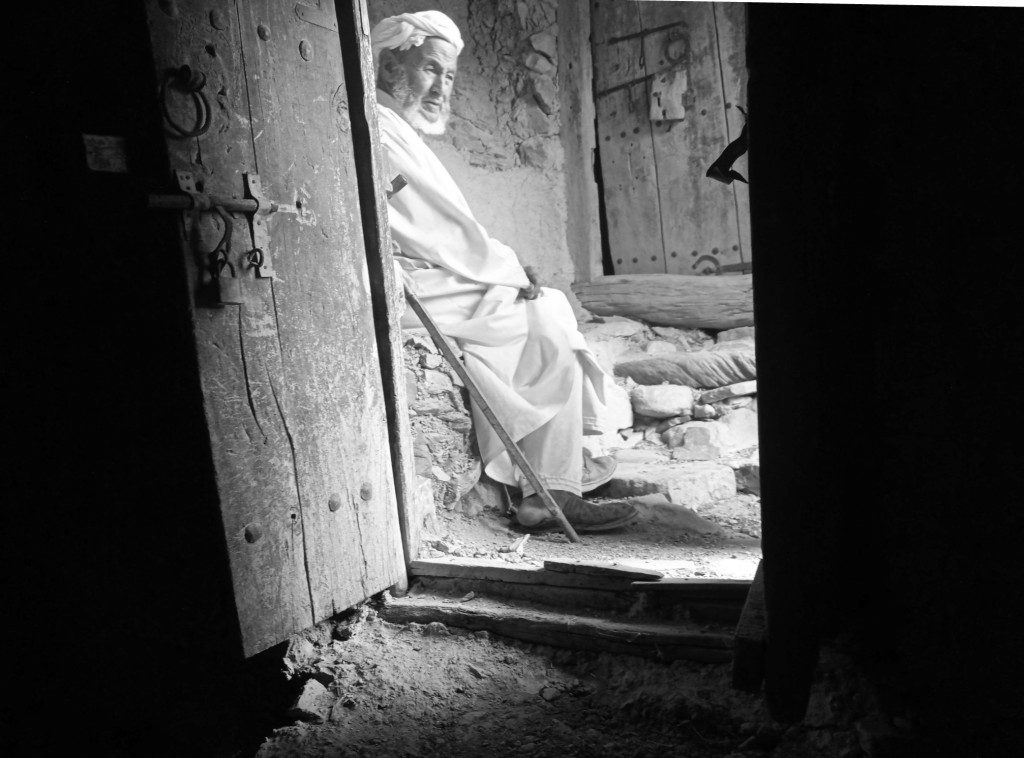

La antigua cárcel de Agdz, situada en Aslim y conocida históricamente como Kasbah Lhad, es uno de esos lugares incómodos, silenciosos y profundamente reveladores del sur de Marruecos. No es una kasbah cualquiera: fue símbolo de poder impuesto, después herramienta de control político y, finalmente, prisión de presos políticos durante uno de los periodos más duros de la historia contemporánea del país.

Este lugar es el contrapunto perfecto de Tamnougalt. Si Tamnougalt explica cómo se gobernó el valle del Draa durante siglos desde dentro, la Kasbah Lhad muestra cómo ese poder fue sustituido y endurecido.

Souk Lhad y el origen comercial de la kasbah

Antes de que la Kasbah Lhad fuera sinónimo de control y, más tarde, de prisión, su nombre ya nos llevaba a otro mundo: el del comercio, el de la vida cotidiana del valle y el de las rutas que daban sentido al Draa.

El Souk Lhad: más que un mercado, un “pulso” del valle

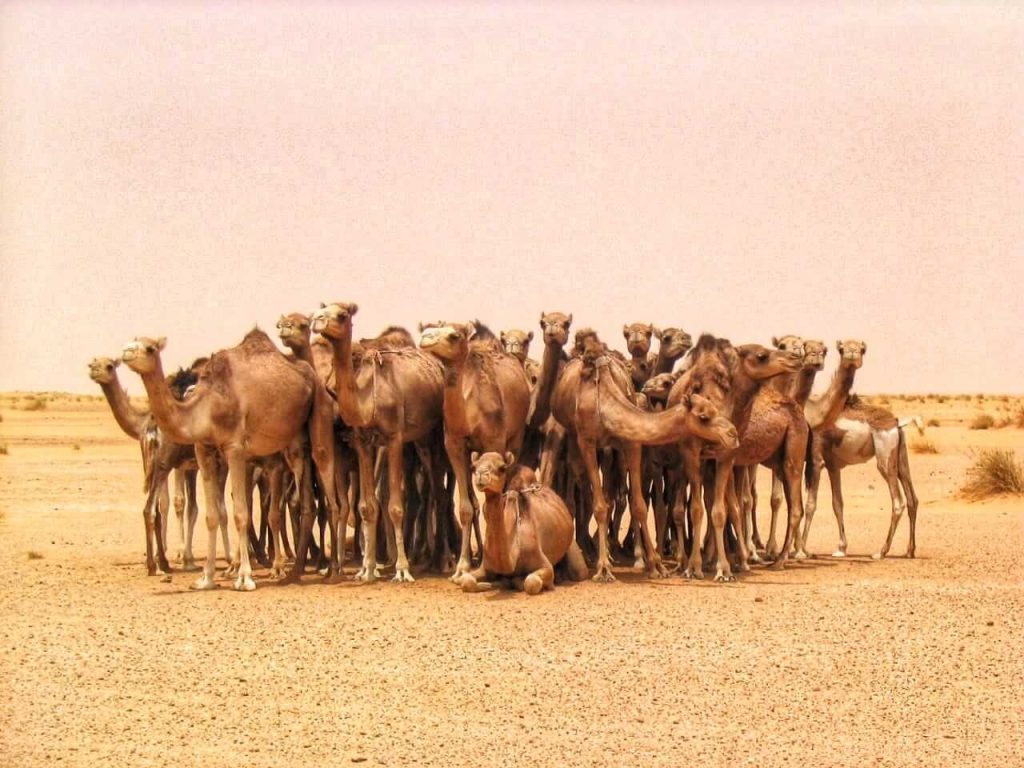

En Agdz, el Souk Lhad (el zoco del lunes) no era solo un lugar para comprar. Era el día en que el valle entero parecía ponerse en movimiento. Llegaban familias desde los ksour y aldeas del palmeral, venían pastores desde zonas más áridas, aparecían comerciantes con mercancías que no se encontraban en los pueblos pequeños, y se formaba ese ruido tan particular de los zocos: voces, saludos, regateos, noticias que pasan de boca en boca.

Un zoco así cumplía varias funciones al mismo tiempo:

- Económica: se vendían y se compraban productos del palmeral (dátiles, granadas, hortalizas), ganado, herramientas, tejidos, especias, sal… y mercancías que conectaban con las rutas de más largo alcance.

- Social: era el lugar donde se cerraban compromisos, se reforzaban alianzas entre familias y tribus, y se mantenía la red humana del valle.

- Informativa: en un territorio donde durante siglos la información viajaba a ritmo de mula y caravana, el zoco era el “periódico” del oasis.

- Política: el zoco también era un escenario de autoridad. Allí se percibía quién tenía influencia, quién podía negociar, quién imponía normas.

Agdz–Aslim como eje de paso

El Souk Lhad no crece por casualidad. Agdz y Aslim están en un punto donde el valle se abre, donde hay acceso al palmeral y donde, históricamente, se cruzaban caminos que venían del sur y rutas que conectaban hacia el norte. Esa posición convirtió a la zona en un nudo comercial, complementario a Tamnougalt (que era la gran aduana y centro fiscal).

Dicho de forma simple:

- Tamnougalt controlaba y gravaba el paso (impuestos, permisos, seguridad).

- Agdz y su Souk Lhad distribuían y movían la economía cotidiana del valle (intercambio local y regional).

Por qué una kasbah toma el nombre del zoco

Que la kasbah se llame Kasbah Lhad es muy revelador. Las kasbahs suelen llevar nombres de familias, de caídes o de linajes. Aquí, en cambio, el nombre viene del mercado. Eso nos dice dos cosas:

- que el entorno de esa kasbah estaba íntimamente ligado a un punto de comercio real, vivo;

- que quien controlara esa zona podía influir en el intercambio de riqueza que circulaba por el valle.

Y esto es importante para el lector: la kasbah no aparece en un lugar cualquiera, aparece en un lugar donde pasaba dinero, pasaban mercancías y pasaba poder.

El zoco como antesala del control

Aquí está la clave que conecta este punto con todo lo que vendrá después.

Cuando un poder externo (los Glaoui) busca implantarse en el Draa, ¿dónde coloca su símbolo de autoridad?

No en un rincón remoto. Lo coloca donde puede:

- vigilar el paso,

- influir en el comercio,

- y tocar el “centro nervioso” del valle.

Por eso el Souk Lhad no es un detalle folclórico. Es el contexto que explica por qué ese lugar fue elegido para levantar una kasbah de control y por qué, décadas más tarde, sus muros servirían para algo todavía más duro.

Agdz, Aslim y Tamnougalt: el pulso por el control del valle del Draa

Para entender por qué la Kasbah Lhad acaba teniendo el papel que tuvo, hay que mirar el mapa —y el paisaje— con ojos históricos. Agdz, Aslim y Tamnougalt forman un triángulo de poder que durante siglos estructuró la vida del Draa Medio.

Tres lugares, tres funciones complementarias

Aunque hoy parezcan casi un continuo urbano, históricamente cada uno cumplía una función distinta:

- Tamnougalt era el corazón operativo: allí se controlaban las caravanas, se cobraban impuestos a la ida y a la vuelta, se organizaba la defensa y se administraba la justicia del territorio.

- Aslim era el espacio residencial del poder: el lugar de las grandes kasbahs, de los caídes y de las familias dominantes. Vivir en Aslim era vivir cerca del poder, pero no necesariamente ejercerlo a diario.

- Agdz, en su forma actual, es más reciente: un núcleo administrativo moderno, impulsado por los franceses durante el Protectorado, que terminó creciendo hasta “engullir” a Aslim.

Este reparto de funciones explica por qué el control del valle no se jugaba en un solo punto, sino en el equilibrio entre estos tres.

El paisaje como clave del poder

Nada de esto es casual si se observa el entorno. El Djebel Kissane domina visualmente la zona como una atalaya natural. Desde aquí se controla la entrada al valle, se vigilan los caminos y se entiende quién entra y quién sale del Draa Medio.

En territorios de caravanas, ver antes que el otro es poder. Y este triángulo territorial permitía exactamente eso: vigilancia, control y reacción rápida.

Tamnougalt frente a los nuevos equilibrios

Durante siglos, Tamnougalt mantuvo una legitimidad profunda:

- controlaba el comercio,

- dominaba el agua y el palmeral,

- tenía ejército propio,

- y estaba respaldada por la tribu Mezguita y por generaciones de caídes.

Pero a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ese equilibrio empezó a resquebrajarse. Aparecen poderes externos, más centralizados, que buscan romper la autonomía del oasis y controlar directamente el sur desde Marrakech y, más tarde, desde Rabat.

Aquí es donde Aslim y Agdz cobran un nuevo significado.

Aslim como punto de fricción

Aslim, tradicionalmente residencial, se convierte en el lugar ideal para implantar un poder rival sin atacar directamente Tamnougalt. Construir kasbahs en Aslim era una forma de decir:

no te ataco de frente, pero estoy aquí, te observo y te limito.

Por eso la presencia de los Glaoui en Aslim no es anecdótica. Es estratégica.

Agdz, la ciudad “nueva” que cambia las reglas

La creación del Agdz moderno por los franceses introduce un elemento nuevo: la administración colonial.

Frente al poder tribal y caídal, aparece un poder:

- burocrático,

- más visible,

- más fácil de controlar desde fuera.

Agdz se convierte en el lugar donde se concentran:

- oficinas,

- controles,

- infraestructuras,

- y presencia del Estado.

Y, poco a poco, el eje de poder se desplaza.

El contexto perfecto para la Kasbah Lhad

En este escenario de tensiones, rivalidades y cambios, la Kasbah Lhad aparece en el lugar exacto y en el momento exacto. No se levanta al azar, sino:

- junto al Souk Lhad (el pulso económico),

- cerca de Aslim (el poder residencial tradicional),

- frente al sistema Tamnougalt–Mezguita (el poder histórico),

- y dentro del nuevo marco político que favorece a los Glaoui.

La kasbah será, a partir de aquí, la herramienta física de ese nuevo equilibrio impuesto.

La llegada de los Glaoui: la compra forzada y el fin del equilibrio tradicional

La entrada de los Glaoui en el valle del Draa no fue un episodio más: fue el golpe definitivo al equilibrio de poder que había funcionado durante siglos. Y la Kasbah Lhad es la materialización física de ese cambio.

Thami El Glaoui y la expansión del poder desde Marrakech

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Thami El Glaoui se había convertido en uno de los hombres más poderosos de Marruecos. Su autoridad no se basaba solo en alianzas tribales, sino en:

- su relación directa con el sultán,

- su capacidad militar,

- y, más adelante, su entendimiento con el poder colonial francés.

Desde Marrakech, El Glaoui inició una expansión calculada hacia el sur, buscando controlar los ejes caravaneros, los oasis estratégicos y los territorios que aún conservaban una fuerte autonomía, como el Draa Medio.

Tamnougalt —y, por extensión, el sistema Agdz–Aslim— era una pieza clave en ese tablero.

Una operación legal… pero no legítima

La adquisición de los terrenos donde se levantará la Kasbah Lhad resume perfectamente la forma de actuar del nuevo poder.

Los terrenos fueron vendidos a los Glaoui a un precio puramente simbólico, por orden directa del pachá de Marrakech. Formalmente era una operación legal. En la práctica, fue una imposición.

Lo más significativo es que el caíd Ali, máxima autoridad tradicional de Tamnougalt, no tuvo conocimiento previo de la operación. Cuando se enteró, el hecho ya estaba consumado.

Aquí se produce una ruptura histórica:

- el poder local deja de decidir sobre su propio territorio,

- las reglas ya no se negocian dentro del valle,

- ahora se dictan desde Marrakech… y se validan desde Rabat.

El caíd Ali no pudo oponerse abiertamente. El Glaoui contaba con apoyos políticos de alto nivel y cualquier resistencia directa habría significado un conflicto perdido de antemano.

De rivalidad abierta a sometimiento silencioso

Este episodio marca el paso de una rivalidad abierta (intentos militares fallidos contra Tamnougalt) a un sometimiento silencioso, mucho más eficaz.

Ya no hacía falta conquistar el ksar por la fuerza.

Bastaba con:

- controlar el suelo,

- imponer nuevas reglas,

- y levantar símbolos visibles de autoridad frente al poder tradicional.

La futura Kasbah Lhad no sería una residencia más: sería una declaración política en adobe y tierra.

El mensaje al caíd Ali y a las tribus del Draa

La compra forzada enviaba un mensaje claro a todos los actores del valle:

el poder ya no se hereda ni se negocia aquí; ahora se impone desde fuera.

Para el caíd Ali, supuso algo aún más profundo: la pérdida de control sobre el territorio, incluso antes de perder formalmente su autoridad. Su figura seguía existiendo, pero su margen de maniobra se reducía cada vez más.

Las tribus del Draa entendieron perfectamente el aviso. La presencia de los Glaoui en Aslim y Agdz significaba que el valle había entrado en otra época, en la que la autonomía tradicional ya no tenía cabida.

El terreno como primer acto de dominación

Antes de levantar muros, torres o patios, el nuevo poder hizo algo esencial: apropiarse del suelo.

En territorios como el Draa, controlar la tierra significa:

- controlar los caminos,

- controlar el acceso al zoco,

- controlar el movimiento de personas y mercancías.

La Kasbah Lhad empieza a existir mucho antes de construirse, en el momento mismo en que el terreno cambia de manos.

Ese gesto, aparentemente administrativo, es en realidad el primer acto de dominación.

La construcción de la Kasbah Lhad (1948–1953): arquitectura para vigilar, controlar y castigar

La Kasbah Lhad no se construye para vivir bien.

Se construye para ver, vigilar y dominar.

Entre 1948 y 1953, en un momento en el que el poder tradicional del valle del Draa ya estaba seriamente debilitado, los Glaoui impulsan la construcción de esta kasbah como pieza clave de su estrategia territorial. No es un edificio aislado: es el resultado lógico de todo lo ocurrido antes.

Mano de obra local, poder externo

La kasbah se levantó con mano de obra local, gente del propio valle, que conocía perfectamente las técnicas de construcción en tierra: adobe, tapial, muros gruesos, patios interiores.

Pero la dirección de la obra no estaba en manos locales.

Los trabajos fueron supervisados directamente por los Glaoui, que se instalaron en Agdz durante el proceso. Esa presencia no era técnica: era política. Estar allí significaba:

- vigilar el ritmo de la obra,

- controlar a los trabajadores,

- y, sobre todo, mostrar quién mandaba.

Una kasbah sin vocación doméstica

A diferencia de otras kasbahs del valle —pensadas como residencias familiares, con espacios de vida más amables—, la Kasbah Lhad presenta una arquitectura dura y cerrada:

- muros altos y compactos,

- pocos elementos decorativos,

- patios interiores pensados para el control visual,

- accesos fácilmente vigilables.

Todo en ella transmite autoridad y distancia.

No busca integrarse en el paisaje humano del Draa; busca imponerse.

Control del paso y del comercio

Su emplazamiento no es casual. Desde la Kasbah Lhad se domina:

- el eje Agdz–Aslim,

- la proximidad del Souk Lhad,

- los caminos que conectan con Tamnougalt y el palmeral.

Eso permitía a los Glaoui:

- controlar el movimiento de personas,

- vigilar el comercio local y regional,

- presionar a las tribus del entorno,

- y limitar la autonomía de Tamnougalt sin necesidad de atacarla directamente.

La kasbah se convierte así en un ojo permanente sobre el valle.

El uso represivo antes de terminarse

Uno de los aspectos más duros —y más reveladores— de esta etapa es que la kasbah empezó a funcionar como lugar de encierro incluso antes de estar completamente terminada.

Algunos de los propios trabajadores que participaron en su construcción fueron encarcelados dentro del edificio, en un contexto de tensiones políticas, sospechas y castigos ejemplares.

El mensaje era claro:

este edificio no es para protegeros; es para controlaros.

Este detalle marca una diferencia fundamental con otras kasbahs históricas del sur marroquí. Aquí, la función represiva no es una consecuencia posterior: está presente desde el origen.

Presencia frente a Tamnougalt

La Kasbah Lhad completa así la estrategia iniciada años antes:

- no conquistar Tamnougalt por la fuerza,

- sino rodearla, vigilarla y limitarla.

Desde Aslim y Agdz, los Glaoui podían mostrar su poder sin necesidad de enfrentamiento directo. La arquitectura hacía el trabajo.

Un edificio que anuncia lo que vendrá

Cuando la Kasbah Lhad se termina en 1953, el mensaje ya ha calado en el valle:

- el poder tradicional está en retirada,

- las decisiones ya no se toman aquí,

- y la autoridad se ejerce desde estructuras externas y centralizadas.

Por eso, cuando años más tarde el edificio se reutilice como prisión política, no habrá que adaptarlo demasiado.

Su concepción original ya contenía la lógica del encierro y la vigilancia.

Del abandono a la prisión política: cuando la kasbah cambia de manos, pero no de función

La historia de la Kasbah Lhad entra aquí en su fase más dura y más incómoda. Y, al mismo tiempo, en la que mejor explica cómo el poder cambia de nombre, pero no siempre de lógica.

El abandono tras la independencia

Con la llegada al trono de Mohammed V, la independencia de Marruecos y la caída en desgracia del clan de los Glaoui, la Kasbah Lhad quedó sin función clara.

El edificio era un símbolo demasiado evidente de un poder impuesto desde fuera, asociado tanto al dominio feudal de los Glaoui como al periodo colonial. Durante un tiempo, quedó abandonado, como tantos otros lugares ligados a un pasado que el nuevo Estado prefería no subrayar.

Pero en el Draa —y en Marruecos en general— los edificios de poder rara vez desaparecen del todo. A veces esperan.

La reutilización por el Estado

A comienzos de la década de 1970, el Estado marroquí decidió recuperar la kasbah y darle un nuevo uso. No fue una decisión casual ni puramente práctica. La Kasbah Lhad reunía todas las condiciones que el poder buscaba:

- aislamiento geográfico,

- muros gruesos y cerrados,

- patios interiores fácilmente controlables,

- una arquitectura ya pensada para vigilar y encerrar.

Entre 1976 y 1982, la kasbah funcionó como prisión, y no una cárcel cualquiera, sino un centro de detención de presos políticos.

Prisioneros políticos y años de plomo

Durante esos años, el edificio se utilizó para encarcelar a personas que se oponían o cuestionaban las políticas represivas del régimen, en el contexto de los llamados años de plomo, bajo el reinado de Hassan II.

Se trataba de una etapa marcada por:

- detenciones arbitrarias,

- encarcelamientos sin garantías judiciales,

- persecución de opositores políticos, sindicales o intelectuales,

- y un control férreo del territorio.

La Kasbah Lhad pasó así de ser un instrumento del poder feudal a convertirse en una herramienta del poder estatal moderno.

El actor cambiaba. La función profunda no.

La arquitectura al servicio de la represión

Aquí está uno de los elementos más reveladores para quien recorre hoy el lugar con contexto:

la kasbah no necesitó grandes transformaciones para convertirse en prisión.

Su diseño original —muros cerrados, circulación controlada, patios vigilables— encajaba perfectamente con la lógica del encierro. Eso dice mucho de cómo fue concebida desde el inicio: no para proteger a una comunidad, sino para controlarla.

Memoria local y silencio

Para la población de Agdz, Aslim y el valle del Draa, esta etapa sigue siendo una memoria sensible. No es una historia que se cuente con facilidad. No hay placas, ni paneles, ni explicaciones oficiales.

Pero se recuerda.

El silencio que rodea hoy a la Kasbah Lhad no es olvido. Es respeto, miedo heredado y conciencia de que allí pasaron cosas que marcaron a personas y familias.

El cierre de la prisión y el vacío posterior

En 1982, la prisión dejó de funcionar.

Desde entonces, la kasbah volvió a quedar vacía, entrando en un proceso de abandono progresivo. Sin uso, sin mantenimiento y sin una política clara de conservación, el edificio empezó a deteriorarse, pese a su enorme valor histórico y arquitectónico.

Hoy, la Kasbah Lhad es un lugar donde se superponen capas de historia:

- mercado y comercio,

- poder feudal impuesto,

- represión política del Estado,

- abandono y memoria.

Un lugar que incomoda… y por eso importa

La Kasbah Lhad no es un sitio agradable.

Y precisamente por eso es imprescindible para entender el Draa y el Marruecos contemporáneo.

Frente a Tamnougalt —que explica cómo se gobernó el sur durante siglos desde dentro del oasis—, la Kasbah Lhad muestra la otra cara del poder: la que se impone, la que vigila, la que encierra.

Y cuando el viajero comprende eso, deja de ver una kasbah abandonada.

Empieza a ver un capítulo entero de la historia escrito en tierra y silencio

El estado actual de la Kasbah Lhad: ruina, valor patrimonial y memoria en riesgo

Hoy, la Kasbah Lhad, en Aslim, se encuentra en un estado de abandono avanzado. Sus muros siguen en pie, pero el deterioro es visible y progresivo. No por falta de importancia histórica, sino por algo mucho más complejo: es un lugar incómodo para la memoria oficial.

Un edificio de gran valor… sin protección real

Desde el punto de vista arquitectónico, la Kasbah Lhad es un edificio notable:

- por su escala,

- por la solidez de sus muros de tapial y adobe,

- por su organización interna en patios cerrados,

- y por su capacidad para dominar visualmente el entorno.

No es una kasbah menor ni improvisada. Es una construcción pensada para durar y para imponerse. Sin embargo, carece de un plan serio de conservación, como ocurre con muchos edificios históricos del valle del Draa.

El resultado es el que hoy se aprecia al visitarla:

- muros erosionados,

- derrumbes parciales,

- patios invadidos por el silencio y el abandono,

- y una sensación constante de fragilidad.

El problema de los lugares con memoria política

La razón principal de este abandono no es solo económica. Es también política y simbólica.

La Kasbah Lhad no encaja fácilmente en un relato turístico amable.

No habla de caravanas románticas ni de oasis idílicos. Habla de:

- poder impuesto,

- represión,

- encarcelamiento de opositores políticos,

- y miedo reciente.

Y los lugares que cuentan esas historias suelen quedar fuera de los circuitos oficiales.

Memoria local frente a olvido institucional

Mientras la kasbah se degrada físicamente, la memoria local sigue viva.

En Agdz, Aslim y en todo el Draa Medio, la gente sabe lo que fue ese edificio. Se habla de él con prudencia, con silencios, a veces bajando la voz. No porque se haya olvidado, sino porque aún pesa.

Ese contraste es muy significativo:

- los muros se caen,

- pero el recuerdo permanece.

El riesgo real de desaparición

Si no se actúa, la Kasbah Lhad corre un riesgo claro: desaparecer.

No de golpe, sino poco a poco:

- una torre que se viene abajo,

- un muro que cede tras una lluvia fuerte,

- un patio que se derrumba sin que nadie lo documente.

Y con ella se perdería algo más que un edificio:

se perdería un testimonio físico de una etapa clave del Marruecos contemporáneo, especialmente en el sur del país.

Por qué importa mirar este lugar hoy

Para el viajero que recorre el valle del Draa con contexto, la Kasbah Lhad es una pieza fundamental. No para recrearse en el dolor, sino para entender.

Entender que:

- el poder no siempre fue benigno,

- la arquitectura también puede ser un arma,

- y la historia reciente deja huellas tan profundas como la antigua.

Frente a Tamnougalt —que habla del poder tradicional del oasis y de su organización comunitaria—, la Kasbah Lhad muestra el reverso oscuro de la autoridad.

Viajar también es hacerse preguntas

En Atar Experience, creemos que viajar no es solo admirar lo bello, sino también atreverse a mirar lo complejo. Lugares como la Kasbah Lhad nos recuerdan que el Marruecos real no es una postal, sino un país con capas, contradicciones y memoria.

Por eso este edificio importa.

Porque mientras siga en pie, aunque sea herido por el tiempo, sigue preguntándonos qué hacemos con nuestra historia cuando deja de ser cómoda.

Epílogo: dos kasbahs, una misma historia… y una forma de viajar

Cuando uno recorre el valle del Draa sin contexto, ve palmeras, adobe y silencio.

Pero cuando lo recorre sabiendo dónde está, entiende que ese silencio habla.

A un lado, Tamnougalt:

el poder antiguo del oasis, construido desde dentro, basado en el comercio caravanero, en el control del agua, en la autoridad tribal y en una organización compleja donde convivían comunidades distintas. Un lugar donde se gobernó durante siglos y cuya memoria sigue viva en las familias que hoy habitan justo enfrente, en Mezguita.

Al otro, la Kasbah Lhad:

el poder impuesto, primero feudal, después estatal; una arquitectura pensada para vigilar, controlar y encerrar; un edificio que terminó convertido en prisión política durante los años de represión y que hoy se desmorona lentamente, cargado de una memoria incómoda.

Dos lugares distintos.

Dos formas de ejercer el poder.

Una misma historia escrita en tierra.

Mirar lo que no siempre se quiere mostrar

Viajar por Marruecos —por el Marruecos real— no consiste solo en admirar lo bello. Consiste también en atreverse a comprender lo complejo. En aceptar que el pasado no fue uniforme ni sencillo, y que muchos paisajes esconden capas de historia que no aparecen en las guías rápidas.

Tamnougalt emociona porque explica cómo una sociedad fue capaz de organizarse, prosperar y resistir.

La Kasbah Lhad incomoda porque recuerda cómo el poder puede endurecerse, imponerse y reprimir.

Y juntas, explican mucho mejor el Draa que cualquier discurso simplificado.

Por qué estos lugares definen nuestra forma de viajar

En Atar Experience no llevamos a los viajeros a sitios “bonitos”.

Los llevamos a lugares que explican.

Por eso caminamos Tamnougalt despacio.

Por eso miramos la Kasbah Lhad con respeto y silencio.

Por eso contamos lo que ocurrió, sin adornos, sin juicios fáciles, sin convertir la historia en espectáculo.

Porque creemos que viajar también es:

- entender de dónde viene un territorio,

- escuchar lo que no siempre se dice en voz alta,

- y volver a casa con una mirada más profunda.

El Draa no se visita, se comprende

Quien ha recorrido estos lugares con contexto ya no vuelve a ver el valle del Draa como antes.

Ya no es solo un oasis hermoso.

Es un territorio donde se cruzaron caravanas, tribus, poder, resistencia, miedo y memoria.

Y eso —cuando se entiende de verdad— transforma el viaje.

Por eso decimos que el Draa no se visita.

Se comprende.

Y cuando eso ocurre, el viaje deja de ser una experiencia más

y se convierte en algo que permanece.